Come nel paese delle meraviglie di Carroll, l’ingresso attraverso il quale si entra nella metropolitana di Milano di Bartezzaghi è il Tempo.

Il metro non è un’unità di misura del tempo (anche se metri di legno sono usati a scuola per raffigurare la storia: gli anni in millimetri, i secoli in decimetri…), ma la metro, intesa come metropolitana, il tempo a suo modo lo misura, eccome.

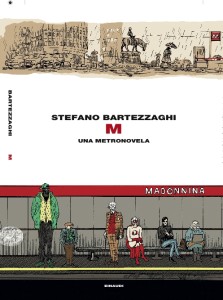

“Prossimo treno fra due minuti” si legge nel display, e si fa il conto di che ore saranno fra due minuti; sei minuti fra una stazione e l’altra e si calcola l’ora di arrivo; mezz’ora, quaranta minuti per un intero percorso e si pianifica l’agenda della giornata. La metropolitana è a suo modo un orologio che si muove sotto la città e si muove, nel tempo di ognuno e di tutti, delle persone e della stessa città, nel modo zigzagante, diretto e avviluppato, in cui Stefano Bartezzaghi lo racconta nel libro M Una metronovela (Einaudi 2015).

Il racconto che Bartezzaghi fa della metropolitana di Milano è intessuto nel tempo (e come potrebbe essere altrimenti?) ma, di più, mette in comunicazione la griglia macroscopica del tempo fisico con la percezione personale, fatta di attualità e memoria, di lampi e di limiti, di quel sapere e non-sapere di cui parla Sant’Agostino nelle Confessioni: “Che cos’è insomma il tempo? Lo so finché nessuno me lo chiede; non lo so più, se volessi spiegarlo a chi me lo chiede”.

San’Agostino è una fermata della linea 2 della metropolitana di Milano, una di quelle che Bartezzaghi conosce meglio e di cui racconta nel capitolo XVII (210); la fermata viene dopo Sant’Ambrogio, “come nella storia” e offre lo spunto all’autore per trattare dei nomi delle piazze, degli spiazzi, degli spazi cittadini con le loro forme. Fra queste forme – guarda un po’ proprio nel capitolo su Sant’Agostino – c’è anche l’orologio: un orologio da polso, col suo cinturino, è la figura evocata da Bartezzaghi per descrivere una piazza-non-piazza e un viale di Lambrate (212).

Come il tempo, la metro va sempre avanti; come il tempo, nella metro “non ci si può stare, è un luogo di passaggio” (220). Come il tempo, il tempo, nella metro di Bartezzaghi, è dappertutto.

C’è il tempo “tatuato” sui biglietti dalle vecchie obliteratrici e ancora più indietro nel tempo dai bigliettai, che li timbravano “a mano con giorno e ora” (26).

Ci sono i giorni della settimana: il lunedì e il giovedì della raccolta differenziata (14); i weekend (21) con i loro riti; la domenica del primo viaggio in metro da bambino (25) e la domenica nei parchi (115); il martedì e il sabato del mercato a Sant’Agostino (211).

Ci sono le stagioni: inverno (57); fine primavera, un pomeriggio torrido (65). I mesi: un luglio di fine secolo (237), quando un blackout interrompe l’erogazione della luce e il ritmo del tempo lavorativo.

Ci sono le parti del giorno, col loro carattere ciclico e l’individualità del lì e allora. Fra la pausa-pranzo (118), le sere prefestive (135), le notti, si contano tante mattine: la mattina presto e la tarda mattinata (42), una fredda mattina d’inverno (120), “un matin d’aprile, sensa l’amore” di una canzone di Jannacci (219); una mattina di giugno, a vent’anni, che diventa le tre del pomeriggio e sfocia in un temporale memorabile (221), unendo così la memoria di uno spazio di tempo con quella di un fenomeno del meteo. Del resto, il meteo è disseminato nel racconto della metro, che non è indipendente dalle condizioni atmosferiche (122) e un intero capitolo, Lo spirito del tempo (220), è dedicato a questo connubio, del tempo esterno e mutevole con il tempo del percorso sotterraneo.

Come in un Libro d’ore medievale, come in un breviario, nel racconto spazio-temporale di Bartezzaghi s’incontrano le ore (le 23, le 18, le 18.10 dell’orario dei treni), la mezzanotte, le tre del pomeriggio di agosto (208), l’ora dell’ultima metro (“Corri, ché questa è l’ultima metro”, 245) e i tempi della vita, infanzia, adolescenza, maturità e morte.

E poi i minuti, i secondi, i momenti, gli istanti (121), che portano al tema delle coincidenze (82, 87), degli incontri, degli incroci, del tempismo, delle occasioni.

Ci sono le date, un 2 novembre, il 18 aprile del 1996, quando il poeta Jacques Jouet tra le 5 e mezzo del mattino e le 9 di sera compie un intero percorso della metro parigina.

Ci sono le date nelle strade (un vecchio gioco di Bartezzaghi su La Stampa): XXIV Maggio, XII Marzo, XX Settembre, Cinque Giornate.

C’è il tempo della passeggiata, che ha un limite orario (10), il ritmo della camminata del pedone: “ha tempo? Non ha tempo?” (21).

Ci sono la puntualità e il ritardo (12), l’attesa e l’ansia, la fretta (81), il rallentamento (65), la pazienza, la durata delle passioni e degli stati d’animo, captati sulla linea dei viaggi (67), la sospensione (8), i soprusi sul tempo (38). Ci sono esperimenti sul tempo, legati all’ascolto e alla musica.

C’è poi il tempo interpolato della metronovela che fa da sottotitolo al libro, la met-com: una storia scandita in puntate di tre, quattro minuti, trasmessa dagli schermi nelle stazioni della metro, che si interrompe all’arrivo del treno, come un orologio narrativo, che riempie di fiction gli intervalli del tempo dei viaggiatori.

Dappertutto, nel racconto di Bartezzaghi, le M di metro, di Milano, di memoria si connettono, nel palinsesto di passaggi e sottopassaggi in cui impressioni, ricordi, imprinting si sono depositati per via di decenni di passi.

Come nel paese delle meraviglie di Carroll, l’ingresso attraverso il quale si entra nella metropolitana di Milano di Bartezzaghi è il Tempo.

(I numeri in parentesi si riferiscono alle pagine del libro di Stefano Bartezzaghi, M Una metronovela, Einaudi 2015)

Antonella Sbrilli @asbrilli