Diconodioggi

blog

frattale, Murakami, paradosso, tempo

Tempo frattale. L’infinito nascosto nell’infinitesimo

di Valerio Eletti

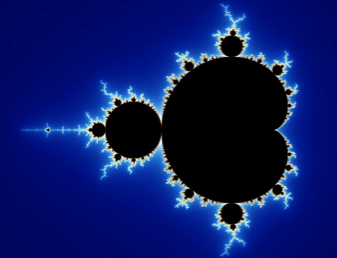

Frattale di Mandelbrot

C’è il tempo lineare, quello della nostra vita e della storia; e c’è un tempo circolare, quello intrappolato nei racconti, che ogni anno torna a intersecarsi con la freccia del tempo quotidiano. Ma Murakami Haruki inventa una diversa tipologia di tempo, in risonanza con un oggi sempre più complesso, virtuale e reticolare: il tempo frattale, al contempo conquista dell’immortalità e abisso di sgomento di fronte all’eternità.

Che significa l’attributo ‘frattale’ applicato al tempo? Intanto diciamo che questo termine, introdotto e poi divulgato mezzo secolo fa da Benoît Mandelbrot, matematico polacco naturalizzato francese, è usato qui come metafora o suggestione, più che come rappresentazione matematica vera e propria: una metafora grazie a cui si proietta nella dimensione tempo il paradosso spaziale di Achille e la tartaruga.

Nel suo romanzo La fine del mondo e il paese delle meraviglie, Murakami racconta due vicende che si svolgono in due mondi paralleli, fuori e dentro la mente del protagonista, vicende che si concludono con una morte-non-morte, proprio grazie all’invenzione del tempo frattale: infatti, nel momento in cui il protagonista muore nel suo tempo “reale”, a Tokyo, il suo alias sopravvive in eterno entrando in un flusso in cui il tempo si arrotola su se stesso in una spirale in cui ogni secondo dura la metà del secondo precedente, anche se viene percepito ancora e sempre come intero.

La sequenza di questi secondi continuamente dimezzati – ma sempre percepiti come interi dal protagonista e dagli abitanti della sua città virtuale – si protrae così all’infinito, inoltrandosi sempre più a fondo nell’infinitesimo, senza poter mai raggiungere la soglia che porterebbe al distacco dell’esistenza dallo scorrere del tempo.

Così, mentre la vita si esaurisce il 3 ottobre, nel ‘paese delle meraviglie’ (la Tokyo surreale del protagonista), continua in eterno il 4 ottobre, dello scenario irreale della ‘fine del mondo’.

Ecco la spiegazione che dà il Professore al protagonista:

“… anche se il suo corpo perisce e la sua coscienza si dissolve, proprio un attimo prima il suo pensiero può afferrare un punto e dividerlo all’infinito. Si ricordi di quell’antico paradosso riguardante la freccia che vola. La freccia che vola è ferma. La morte fisica è la freccia. Vola in linea retta mirando al suo cervello. Nessuno la può evitare. (…) Il tempo fa avanzare la freccia. Tuttavia, come le ho detto, il pensiero divide indefinitamente il tempo. Per questo quel paradosso finisce con l’essere reale. La freccia non arriva mai a destinazione.

– L’immortalità, insomma.

– Esatto. Le persone che vivono nel loro pensiero sono immortali. O se non proprio immortali, ci si avvicinano indefinitamente.” (v.e.)

(Murakami Haruki, La fine del mondo e il paese delle meraviglie, 1985, trad. it. di Antonietta Pastore, Einaudi 2008, p. 358).

Diconodioggi

blog

Momentismo, scrittura, tempo

Descrivere la stessa porzione di tempo (il 27 settembre della scrittrice Christa Wolf) per tanti anni successivi, addirittura quaranta; fotografare o riprendere la stessa porzione di spazio ogni giorno per un anno (i cieli dell’artista Luigi Ghirri, lo studio di Bruce Nauman); analizzare un luogo sostandovi tre giorni successivi (il Tentativo di Georges Perec); chiedere a tante persone di riprendere un giorno solo: il 24 luglio 2010 dell’impresa collettiva Life in a Day, prodotta da Ridley Scott; impresa replicata in diverse nazioni (per l’Italia, la data scelta è il prossimo 26 ottobre 2013, col titolo Italy in a Day e la regia di Gabriele Salvatores).

Nel 2001 l’antologia Pomeriggio/Afternoon – curata dalla rivista “Storie” – ha scelto di concentrare l’attenzione su dieci minuti di un giorno di quell’anno, il 19 aprile, invitando 140 scrittori, cineasti, musicisti a fissarli in simultanea, in qualunque posto si trovassero. Basata sull’idea del Momentismo, “una forma di scrittura contingente, capace di suggellare l’estemporaneità e la sintesi”, la scelta dei dieci minuti /ten minutes è diventata da allora un metodo, un approccio e una cornice per altre iniziative narrative, appoggiate sul tempo breve e sulla pluralità degli sguardi. (a.s.)

Pomeriggio / Afternoon. Dieci minuti alle sei, a cura di G. Bassi, Leconte, 2001

Diconodioggi

blog

24 ore, DeLillo, Douglas Gordon, Psycho, tempo

Due date in Punto omega di Don DeLillo di Antonella Sbrilli

Il soggiorno del giovane regista americano Jim Finley nella casa nel deserto di Richard Elster, intellettuale e consulente bellico, sul quale vuole girare un film; l’arrivo e l’improvvisa scomparsa della figlia di Elster, la giovane Jessica, che ha una relazione con un uomo che forse si chiama Dennis; le intense conversazioni sul tempo e sulla coscienza, sono il nucleo della vicenda narrata nel libro Punto omega di Don DeLillo (2010, tr. it. F. Aceto, Einaudi).

Questo nucleo è racchiuso fra due brevi capitoli, dal titolo Anonimato e Anonimato 2, datati il 3 e il 4 settembre e ambientati in una sala del museo (il Moma di New York), in cui è esposta un’opera dell’artista scozzese Douglas Gordon, realizzata nel 1993 e citata in chiusura del libro. L’opera è 24 Hour Psycho: “non era un film, ma un’opera concettuale. Il vecchio film di Hitchcock proiettato così lentamente da durare ventiquattro ore”.

Continue reading “<!–:it–>Un film lungo 24 ore: “Psycho” per l’artista Douglas Gordon e lo scrittore DeLillo<!–:–>” »

Diconodioggi

blog

Bufalino, spazio, tempo, Werfel

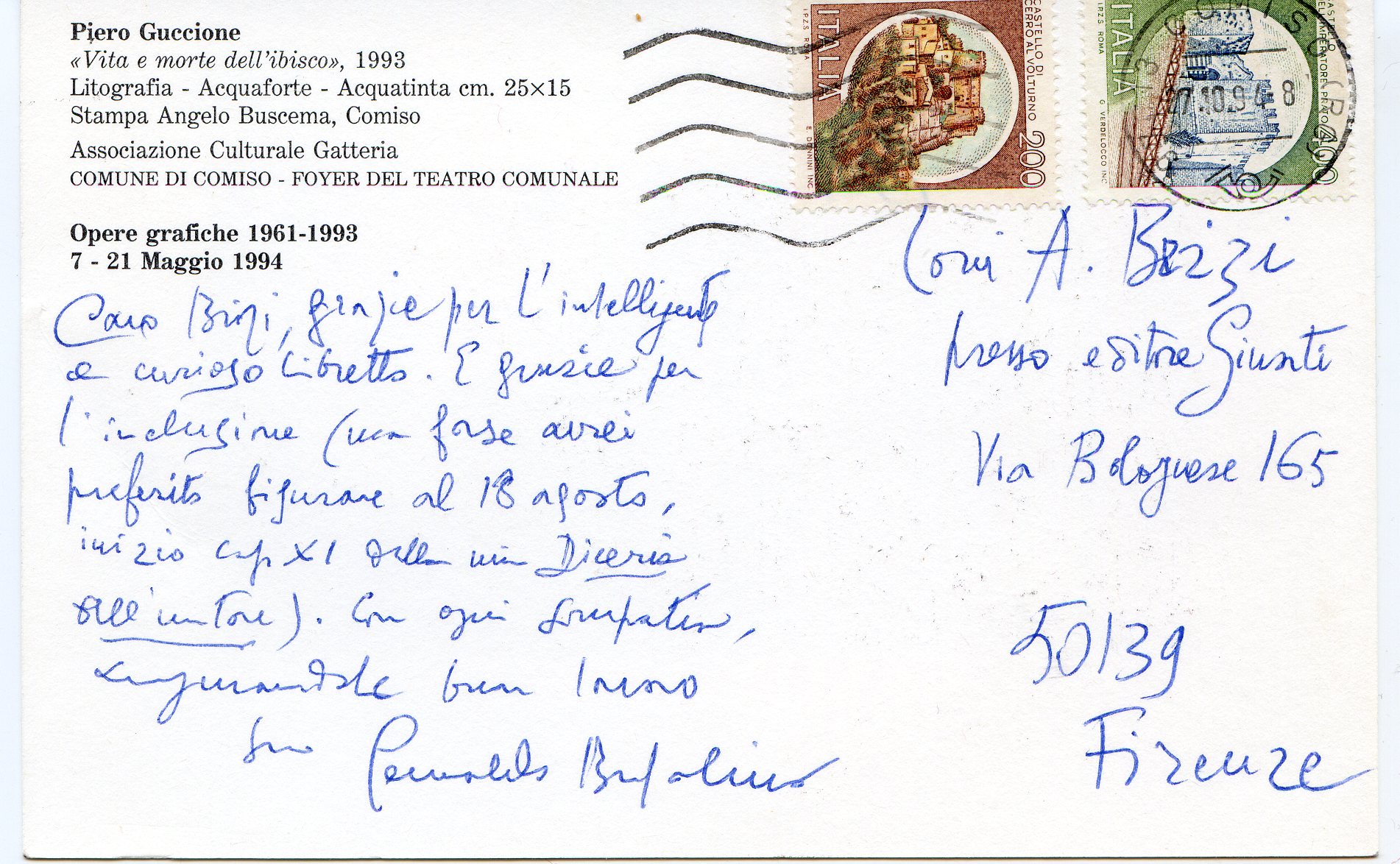

La cartolina per un 18 agosto è dello scrittore siciliano Gesualdo Bufalino (1920-1996), viene da Comiso ed è indirizzata a Toni A. Brizi (alias Antonella Sbrilli) presso l’editore Giunti di Firenze che nel 1994 pubblicò Il gioco dei giorni narrati. In quell’edizione dell’antologia che racconta un anno giorno dopo giorno, Bufalino era presente – al 7 febbraio – con una pagina tratta da Le menzogne della notte, il libro edito da Bompiani nel 1988, con cui aveva vinto il premio Strega. Nel data-base dei “giorni narrati” c’era (e c’è) anche un altro passo di Bufalino, dalla Diceria dell’untore, dove il 18 agosto (una domenica del 1946) spicca con grande personalità. È il giorno dell’appuntamento fra il narratore e Marta, un giorno talmente intenso da superare la dialettica fra Essere e Non Essere, a favore del “bellissimo Riessere…”.

La cartolina per un 18 agosto è dello scrittore siciliano Gesualdo Bufalino (1920-1996), viene da Comiso ed è indirizzata a Toni A. Brizi (alias Antonella Sbrilli) presso l’editore Giunti di Firenze che nel 1994 pubblicò Il gioco dei giorni narrati. In quell’edizione dell’antologia che racconta un anno giorno dopo giorno, Bufalino era presente – al 7 febbraio – con una pagina tratta da Le menzogne della notte, il libro edito da Bompiani nel 1988, con cui aveva vinto il premio Strega. Nel data-base dei “giorni narrati” c’era (e c’è) anche un altro passo di Bufalino, dalla Diceria dell’untore, dove il 18 agosto (una domenica del 1946) spicca con grande personalità. È il giorno dell’appuntamento fra il narratore e Marta, un giorno talmente intenso da superare la dialettica fra Essere e Non Essere, a favore del “bellissimo Riessere…”.

Nell’edizione a stampa del Gioco dei giorni narrati, che prevedeva un unico brano per giorno, la scelta cadde su un passo del romanzo di Franz Werfel Il cielo rubato, in cui il 18 agosto è immaginato come una stazione lungo una linea ferroviaria, un luogo nel tempo, dove qualcuno resta e altri non possono tornare.

Sia la pagina di Werfel sia quella di Bufalino trasformano la data di piena estate da semplice crononimo a tentativo di captare il tempo come spazio (di percorrenza, di sosta, di recita). In diconodioggi.it ora trovano posto entrambe e anche l’elegante cartolina (con una grafica dell’artista siciliano Piero Guccione) che lo scrittore Bufalino inviò per segnalare quanto gli fosse cara la data del 18 agosto: “E grazie per l’inclusione (ma forse avrei preferito figurare al 18 agosto, inizio cap. XI della mia Diceria dell’untore.”).

Una cartolina dal tempo ciclico della finzione, che fa “riessere” i giorni, almeno nella lettura, inviata da uno scrittore che definisce il suo protagonista un “forestiero turista” del passato. (a.s.)

Diconodioggi

blog

dettaglio, infinito, numeri, Opalka, tempo

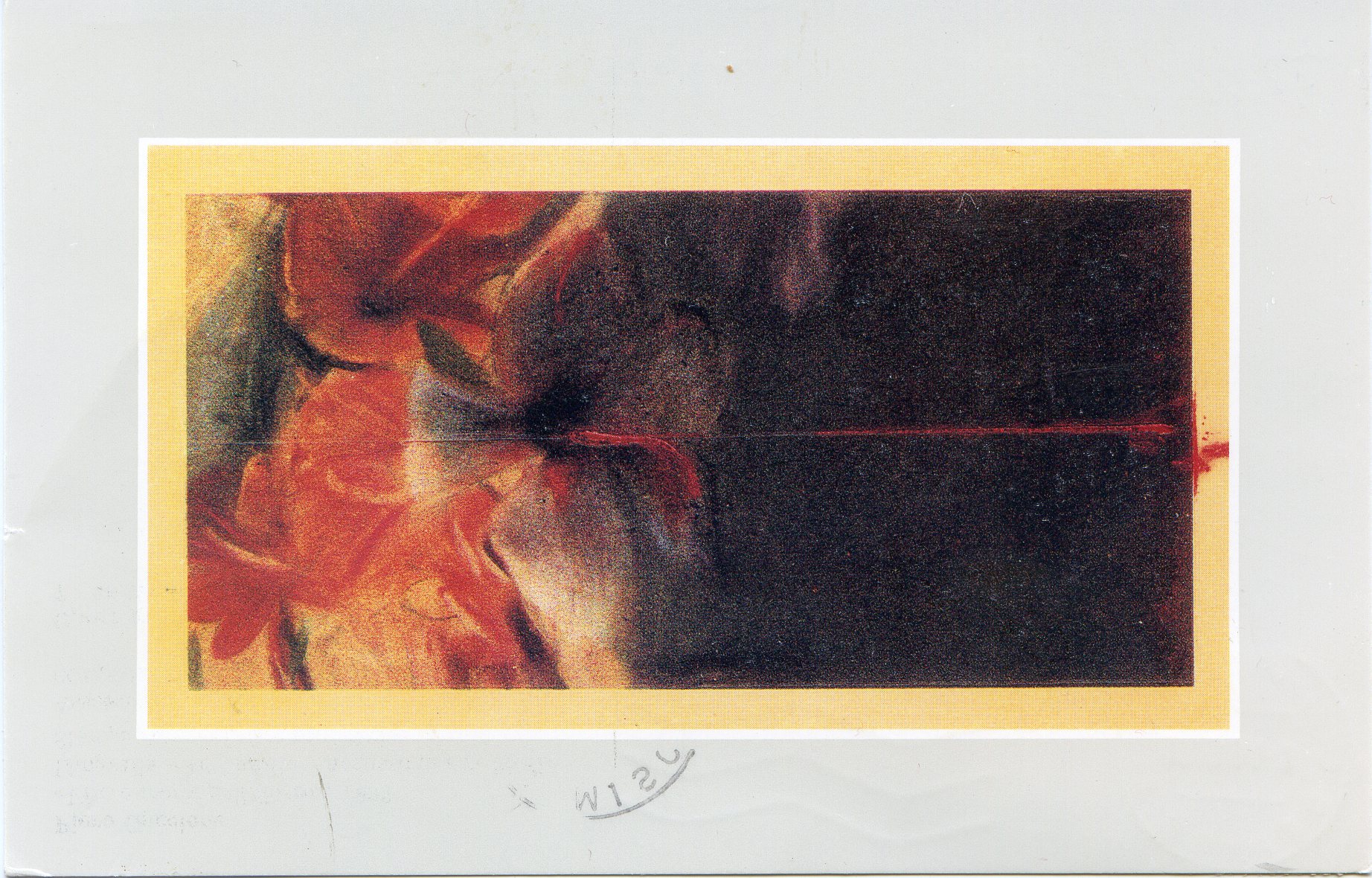

Cover catalogo “Roman Opalka. Il tempo della pittura” Marsilio 2011

La parola dettaglio, in italiano e in francese (détail), indica, insieme al particolare, anche l’unità, il singolo pezzo, come nell’espressione vendita al dettaglio, che si può dire anche vendita al minuto.

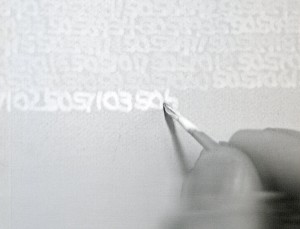

Dettaglio, unità, singolo elemento: la serie più impressionante fra le opere di Roman Opalka (1931-2011), artista di origine polacca vissuto in Germania e in Francia, s’intitola Détail e rappresenta sequenze di numeri progressivi, a partire dall’1 dipinto in bianco su fondo scuro nel 1965.

Da allora, le cifre sono cresciute fino a superare i 5.000.000, tela dopo tela (tutte della stessa misura), mentre il fondo si schiariva progressivamente avvicinandosi al bianco con cui è tracciato il numero. L’irreversibile e ordinato accumulo del tempo su queste tele è accompagnato dalla foto quotidiana dell’autore e dalla registrazione audio della sua voce che pronuncia i numeri dipinti in polacco, perché – come ha affermato Opalka – si conta sempre nella lingua materna. “Il tempo non può che essere fatto di elementi successivi di tempo” scrive Bruno Corà nel catalogo della mostra tenuta a Venezia nel 2011 (catalogo Marsilio), anno della morte dell’artista. Prima che alla serie dei Détail, Opalka, che è stato pittore e incisore, aveva lavorato ai Chronomes (1961- 63) e ai Phonemats (1963-64), esercitandosi con perizia nella creazione di superfici fatte di punti, segni, talvolta lettere di alfabeti, e numeri.

Un crocevia fra cultura polacca, tedesca e francese, Opalka riflette le correnti artistiche concettuali, minimaliste, antiallegoriche, tendenti al monocromo e all’essenziale e il pensiero sul tempo dei decenni post-bellici, con le ricerche matematico-filosofiche sugli infiniti.

Antonella Sbrilli (@asbrilli)

Diconodioggi

blog

Domenico Parisi, robot, tempo

Lo scrittore canadese Douglas Coupland, esperto di media (autore fra l’altro di Generazione X e Microservi), si chiede – in una pagina del suo romanzo Il ladro di gomme (2007) – come dovevano sembrare i giorni prima che “inventassero” la settimana. “Immagina svegliarsi la mattina e non sapere che giorno della settimana è. Doveva essere stranissimo”. Dalle settimane Coupland passa a ragionare su altre scansioni temporali: “Adesso torniamo ancora un po’ indietro nel tempo – a prima che gli uomini dessero un nome alle quattro stagioni. Uno viveva la vita dicendo: Ehi, adesso fa più freddino – il freddo di solito arriva dopo una fase più lunga di bel tempo – e se la memoria non mi inganna, tra un centinaio di altre dormite tornerà di nuovo il caldo”.

Qualcuno – decine di migliaia di anni fa – ha cominciato a elaborare l’idea di un calendario, imprigionando in segni le osservazioni sulla ciclicità dei fenomeni naturali, diversi a seconda della latitudine, ma sempre ricorrenti, e collegati prima di tutto ai ritmi sonno-veglia degli esseri umani e alla memoria.

Ora, in un laboratorio del Cnr (http://www.istc.cnr.it/group/laral) di Roma, lo scienziato Domenico Parisi sta lavorando alla programmazione di robot che, lungi dall’essere solo esecutori di ordini, siano dei piccoli laboratori per studiare le origini dei comportamenti umani. I comportamenti di questi robot non sono il risultato diretto e lineare delle istruzioni, ma tendono a emergere autonomamente nel corso delle generazioni o nel corso della vita, grazie all’uso di reti neurali che evolvono e apprendono.

Ora, in un laboratorio del Cnr (http://www.istc.cnr.it/group/laral) di Roma, lo scienziato Domenico Parisi sta lavorando alla programmazione di robot che, lungi dall’essere solo esecutori di ordini, siano dei piccoli laboratori per studiare le origini dei comportamenti umani. I comportamenti di questi robot non sono il risultato diretto e lineare delle istruzioni, ma tendono a emergere autonomamente nel corso delle generazioni o nel corso della vita, grazie all’uso di reti neurali che evolvono e apprendono.

Se qualcuno – in tempi preistorici – ha inventato la misura del tempo (come prodotto dell’interazione fra biologia umana e sistema solare), i piccoli robot di Parisi sono messi nelle condizioni di re-inventare il tempo, come prodotto di un ambiente artificiale.

Il primo segnale temporale che i robot elaborano – spiega Domenico Parisi – è l’alternanza giorno-notte, a partire dal ciclo sonno-veglia, che nella macchina corrisponde a risparmio di energia-attività. Quando è buio, i robot si fermano ma, grazie allo sviluppo di un orologio biologico, imparano a distinguere fra buio notturno e buio locale. I robot si fermano quando è notte ma non, per esempio, quando sono dentro a una caverna e “fuori” è ancora giorno. Ora Parisi sta lavorando a robot che capiscano e producano parole come ora, prima, dopo, nel frattempo e che siano in grado di misurare il tempo. Questa e altre caratteristiche sono presentate nel suo prossimo libro Future robots: human or humanoid? (editore Benjamins di Amsterdam).

Indurre nei robot la necessità di conoscere e misurare il tempo comporta chiedersi che cosa sia il tempo in senso operativo, osservando fenomeni che sono insieme banali ed epocali, prosaici e metafisici. E su questo potranno forse aggiungere qualcosa anche questi robot futuri, in grado di darsi appuntamenti, di ricordare una ricorrenza, di prevedere e preoccuparsi della propria fine; robot in grado di sapere che giorno è oggi e che cosa è “oggi”.

Antonella Sbrilli (@asbrilli)

Diconodioggi

blog

tempo, Yugo Nakamura

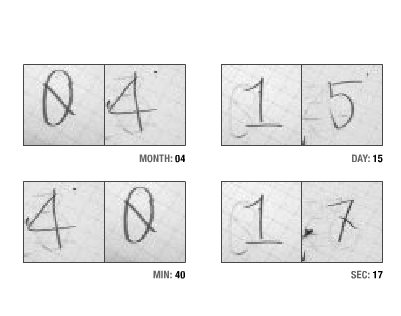

Yugo Nakamura è un artista giapponese (nato a Nara nel 1970) che lavora da decenni sulle interfacce per computer. Nel sito www.yugop.com è possibile ripercorrere le sue maggiori invenzioni a partire da Mono* craft del 1998-99, in cui faceva la prima comparsa Nervous Matrix, un quadrato suddiviso in 9 riquadri numerati. Digitando un numero dalla tastiera del proprio computer, il riquadro corrispondente si attiva, deformandosi a seconda dell’intensità e della frequenza con cui il tasto viene toccato. Si tratta di effetti ottenuti grazie a un uso raffinato e originale del software Flash, di cui Nakamura è considerato uno dei maggiori interpreti creativi. Una versione di Nervous Matrix è applicata per esempio, nel 1999, a una riproduzione della Monna Lisa di Leonardo, con sorprendenti distorsioni della fisionomia. Chi esplora le opere di Nakamura è messo nella condizione di interagire sottilmente con ciò che percepisce, perché i movimenti del mouse e i comandi da tastiera hanno – sullo schermo – un effetto fluido e continuo, una corrispondenza diretta e modulata. Le forme diventano più grandi o più piccole, si avvicinano e allontanano, scivolano verso i bordi dello schermo in sintonia con i movimenti dell’utente. Ricorrente in molti di questi prodotti è una time-line orizzontale che scorre nelle due direzioni alla velocità stabilita da chi in quel momento muove il mouse. L’impressione è quella di stare visualizzando spazialmente un movimento nel tempo, che appare condiviso in modo interattivo con il computer. La visualizzazione del passaggio del tempo è oggetto di diverse opere di Nakamura. Nel Clockblock, del 2001, 10 forme geometriche colorate indicano le unità di tempo e sono assemblate, in sintonia con il clock del computer, in quello che sembra un tempo reale. In tempo reale, e sotto i nostri occhi, sembra aggiornarsi anche l’Industrious clock, in cui da tredici anni una mano disegna a matita le cifre dei secondi, dei minuti, delle ore e le date dei giorni che passano. (a.s.)

Diconodioggi

blog

Fraser, ISST, tempo

“L’attacco a Pearl Harbor del 1941 avvenne una domenica mattina; era sabato sera quando, nel 1981, il governo polacco schiacciò Solidarność. Nei sistemi totalitari moderni, il momento in cui è più probabile che il poliziotto bussi alla porta sono le primissime ore del mattino”. Sono osservazioni di Julius Thomas Fraser su come il tempo pervada e determini qualunque manifestazione della vita, intrecciando rotazione della terra, ritmi biologici, scelte sociali, e sono tratte da uno dei libri più popolari di questo singolare studioso, Time. The Familiar Stranger, 1987 (tradotto in italiano da L. Cornalba col titolo Il tempo: una presenza sconosciuta, Feltrinelli 1991).

“L’attacco a Pearl Harbor del 1941 avvenne una domenica mattina; era sabato sera quando, nel 1981, il governo polacco schiacciò Solidarność. Nei sistemi totalitari moderni, il momento in cui è più probabile che il poliziotto bussi alla porta sono le primissime ore del mattino”. Sono osservazioni di Julius Thomas Fraser su come il tempo pervada e determini qualunque manifestazione della vita, intrecciando rotazione della terra, ritmi biologici, scelte sociali, e sono tratte da uno dei libri più popolari di questo singolare studioso, Time. The Familiar Stranger, 1987 (tradotto in italiano da L. Cornalba col titolo Il tempo: una presenza sconosciuta, Feltrinelli 1991).

Julius Thomas Fraser (Budapest 1923 – Westport CT 2010), dopo studi tecnico-scientifici (e diversi brevetti di giroscopi, sensori, circuiti a microonde), si rivolge allo studio del tempo, con metodo profondamente interdisciplinare. Nel 1966 fonda l’International Society for the Study of Time (ISST), un’associazione che riunisce chi si interessi del tempo, dal punto di vista della fisica o della psicologia, della sociologia o dell’analisi letteraria, del montaggio filmico o degli strumenti di misurazione, della biologia o della musica. Figura carismatica, in grado di coordinare le materie più disparate, Fraser ha scritto molto e soprattutto ha creato una rete mondiale di ricercatori interconnessi, su base volontaria e senza vincoli accademici. L’ISST (diretta ora da Paul Harris e Jo Alyson Parker) pubblica la rivista “KronoScope” e organizza ogni tre anni un simposio di studi. Fra le sedi, negli anni scorsi, è stata spesso scelta l’Italia, alla cui cultura Fraser ha reso omaggio, con letture di Michelangelo e Galileo.

Antonella Sbrilli (ISST member)

Diconodioggi

blog

Bartezzaghi, gioco, strade, targhe, tempo

Era il 1997: Stefano Bartezzaghi, nella sua rubrica La posta in gioco su “La Stampa”, proponeva ai suoi lettori l’impresa delle Vie del tempo, una raccolta di “giorni instradati, ovvero vie che, nelle varie città d’Italia e del vasto mondo, ricordano non un nome ma una data”. Uno stradario di date, un calendario di strade in cui possono rientrare anche le strade citate nelle storie, come, ad esempio, la Rua do Primeiro de Dezembro, nella Lisbona di Saramago.

Era il 1997: Stefano Bartezzaghi, nella sua rubrica La posta in gioco su “La Stampa”, proponeva ai suoi lettori l’impresa delle Vie del tempo, una raccolta di “giorni instradati, ovvero vie che, nelle varie città d’Italia e del vasto mondo, ricordano non un nome ma una data”. Uno stradario di date, un calendario di strade in cui possono rientrare anche le strade citate nelle storie, come, ad esempio, la Rua do Primeiro de Dezembro, nella Lisbona di Saramago.