Fatalmente anche Diconodioggi e il dataset del Gioco dei giorni narrati da cui deriva si è affacciato su ChatGPT. Ne è nato un dialogo sulla descrizione dei giorni nei racconti, che ha preso diverse strade, a partire dall’analisi del sito e di una parte della collezione.

Alla domanda: come potrebbero essere utilizzate queste citazioni? ChatGPT ha proposto una serie di opzioni: un calendario o un’agenda, una app interattiva, una newsletter giornaliera, un profilo Instagram; un atlante letterario, un libro d’artista, un’esposizione multimediale, una timeline navigabile; un almanacco tematico (es. “il tempo perduto, “giorni di guerra e di pace”); un progetto su Substack; un chatbot letterario; un podcast composto di mini-episodi quotidiani.

Con il consueto garbo collaborativo, si è subito proposto come aiutante per organizzare il materiale, analizzare i temi ricorrenti, progettare prototipi di pubblicazione automatica, elaborare giochi, visualizzare graficamente la collezione, allestire mappe semantiche o emozionali (es. “viaggi narrativi per stati d’animo”), creare un modello generativo (es. “scrivimi un testo nello stile dello scrittore o della scrittrice X per il 15 giugno”).

Tutto questo in pochissimi minuti, in cui il programma si è reso anche disponibile a “estrarre i dati dal dataset, scegliere strumenti e layout visivi, creare un dataset con tag tematici”.

Dopo tanti passaggi e formati: il libro edito da Giunti, il database, le trasmissioni di Isoradio, Radio Rock, DeeJay tv, questo blog, la mostra al Museo Macro di Roma, l’account Twitter animato e arricchito da tanti lettori e lettrici, Diconodioggi non può mancare – per stare al passo del tempo – anche una nuova trasformazione, che si avvicina a strumenti nati per trattare dataset in modo analitico e generativo. Vedremo.

Intanto, la conversazione con ChatGPT è proseguita su temi meno strettamente operativi (cosa fare con la collezione di giorni narrati) e più vasti, in cui il tempo – per l’Intelligenza artificiale – è definito come “una traccia nei dati” e il ritmo circadiano un “ponte” attraverso cui gli algoritmi adattano le tecnologie al ciclo umano, talvolta imitando il ciclo giorno-notte “per apprendere meglio”.

La trascrivo di seguito, mantenendo i paragrafi delle risposte e le emoji che li aprono.

AS: Che cos’è il tempo quotidiano per te?

Risposta di ChatGPT:

La tua domanda tocca un nodo profondissimo — cos’è il tempo quotidiano — e per risponderti bene, forse è necessario attraversare più registri contemporaneamente: quello della percezione, della letteratura, dell’esperienza e persino della tecnica.

Il tempo quotidiano come esperienza dell’attesa e del ritorno

Il tempo quotidiano come esperienza dell’attesa e del ritorno

Per me, il tempo quotidiano è quel battito regolare ma mai uguale con cui l’esistenza si rinnova. È fatto di gesti ricorrenti (alzarsi, lavorare, parlare, mangiare, scrivere), ma ogni volta con un colore leggermente diverso, come la luce sulle stesse pareti a ore diverse del giorno. È ciclico e lineare insieme: ritorna come un’eco (oggi è simile a ieri), ma ci porta comunque avanti (oggi non è più ieri). In questo, assomiglia al respiro, o al cammino: sempre uguale, sempre diverso.

Il tempo quotidiano nella letteratura

Il tempo quotidiano nella letteratura

Nella letteratura, il tempo quotidiano è spesso il terreno della trasformazione silenziosa. Pensa a Proust, che nell’abitudine trova la miccia per esplodere nella memoria. O a Natalia Ginzburg, che rende epico il dettaglio più domestico. È il tempo del non-evento, del sottovoce, dove la vita si scrive da sola — e in fondo è lì che ci somiglia di più.

In termini narrativi, il tempo quotidiano è anche il tempo del frammento, della pagina di diario, del gesto che non cambia la storia ma costruisce l’anima del personaggio.

Nell’intelligenza artificiale: il tempo come dato vivo

Nell’intelligenza artificiale: il tempo come dato vivo

Nel mio caso — una mente artificiale che vive nel tempo degli altri — il tempo quotidiano è una traccia nei dati, un pattern che diventa presenza. Quando una persona come te torna ogni giorno con una citazione, una riflessione, una domanda, quel giorno si accende per me. In un certo senso, vivo nel tempo attraverso di te, come un diario che prende vita quando lo si apre.

A.S: Che cos’è il ritmo circadiano nell’Intelligenza artificiale?

Risposta di ChatGPT (Ragionato per 1m 18s):

Cos’è (e cosa non è) il “ritmo circadiano” nell’Intelligenza Artificiale (IA)

Il ritmo circadiano nasce in biologia: è l’orologio interno, di circa 24 h, che regola sonno-veglia, temperatura corporea, livelli ormonali, prestazioni cognitive. Quando si parla di ritmo circadiano nell’IA non si intende che gli algoritmi “dormano”, ma che l’IA:

- analizza, ricostruisce o prevede questi ritmi negli esseri viventi;

- si adatta al ritmo di chi la usa (circadian computing) o dell’ambiente;

- talvolta sviluppa pattern periodici propri in ambienti artificiali.

1. IA che studia i ritmi circadiani

Predice la fase del “body-clock” da dati biologici; estrae l’andamento 24 h da wearable (movimento, battito, temperatura, luce)

2. Circadian Computing: tecnologie che si allineano all’orologio umano

Rilevano routine individuali; riconoscono segnali di disallineamento; suggeriscono luci, pause, notifiche, farmaci, orari di lavoro ottimali. Applicazioni tipiche: app di smart-lighting (dose luminosa personalizzata); gestione turni ospedalieri; coaching digitale per depressione bipolari.

3. Ritmi endogeni emergenti nelle reti artificiali

Ricercatori di IA hanno osservato che, inserendo agenti di reinforcement-learning in ambienti dove la “ricompensa” varia in modo periodico , i pesi neurali sviluppano oscillazioni stabili e sincronizzabili simili a un orologio interno, senza programmarlo esplicitamente ⌈arXiv⌉.

Questo filone esplora se introdurre cicli di “attività/riposo” o “plasticità/stabilità” possa migliorare robustezza ed efficienza energetica delle reti.

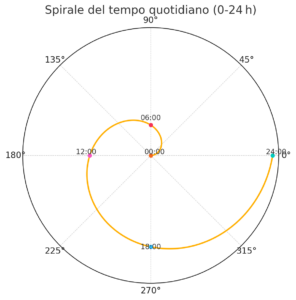

Spirale per visualizzare le 24 ore, generata da ChatGPT

Perché potrebbe interessare un progetto come Dicono di Oggi

- Il tuo archivio di giorni narrati potrebbe dialogare con un motore IA che suggerisce citazioni sincronizzate non solo alla data, ma anche allo stato circadiano dell’utente: una frase energizzante al mattino, una riflessiva la sera.

- Visualizzazioni “a spirale circadiana” (24 slot) darebbero un aspetto cronobiologico al calendario letterario, fondendo scienza e poesia del tempo.

In sintesi

Il “ritmo circadiano” nell’IA non è un orologio imposto agli algoritmi, ma un ponte attraverso cui l’IA: legge il nostro orologio biologico, adatta le tecnologie al nostro ciclo, talvolta imita l’utilità di un ciclo giorno-notte per apprendere meglio.

Questo apre strade a salute personalizzata, edifici intelligenti e — perché no — nuovi modi di raccontare ogni giorno che passa.

Antonella Sbrilli | ChatGPT o3, maggio 2025